5月6日(日)の午後から、小さな「だるまさま」を作る講座を開催いたしました。

京都の仏師(仏像を彫る職人さん)、宮本我休(みやもとがきゅう)師に講師としてお越しいただき、40名の方がご参加くださいました。

↑ 講師の『宮本工藝』代表の宮本我休師

↑↓ご紹介いただいた仏師さんの作品

最初に、講師さまから仏さまについてのお話と、彫りを進める上での注意事項を伺い、彫り始めました。

今回は松とヒバの木を彫刻刀で彫っていきましたが、なかなか硬くて皆さん彫るのに苦心されていました。

しかし、仏師さんにとっては「松はスポンジみたいに柔らかく感じる」というのを聞いてビックリ!

仏像の素材に一般的に使われるケヤキやツゲなどはもっと硬いので、比較にならないほど大変な作業になるそうです。

約3時間の作業でしたが、軽妙なお話と優しいアドバイスのお蔭で、すぐに時間が過ぎていってしまいました。

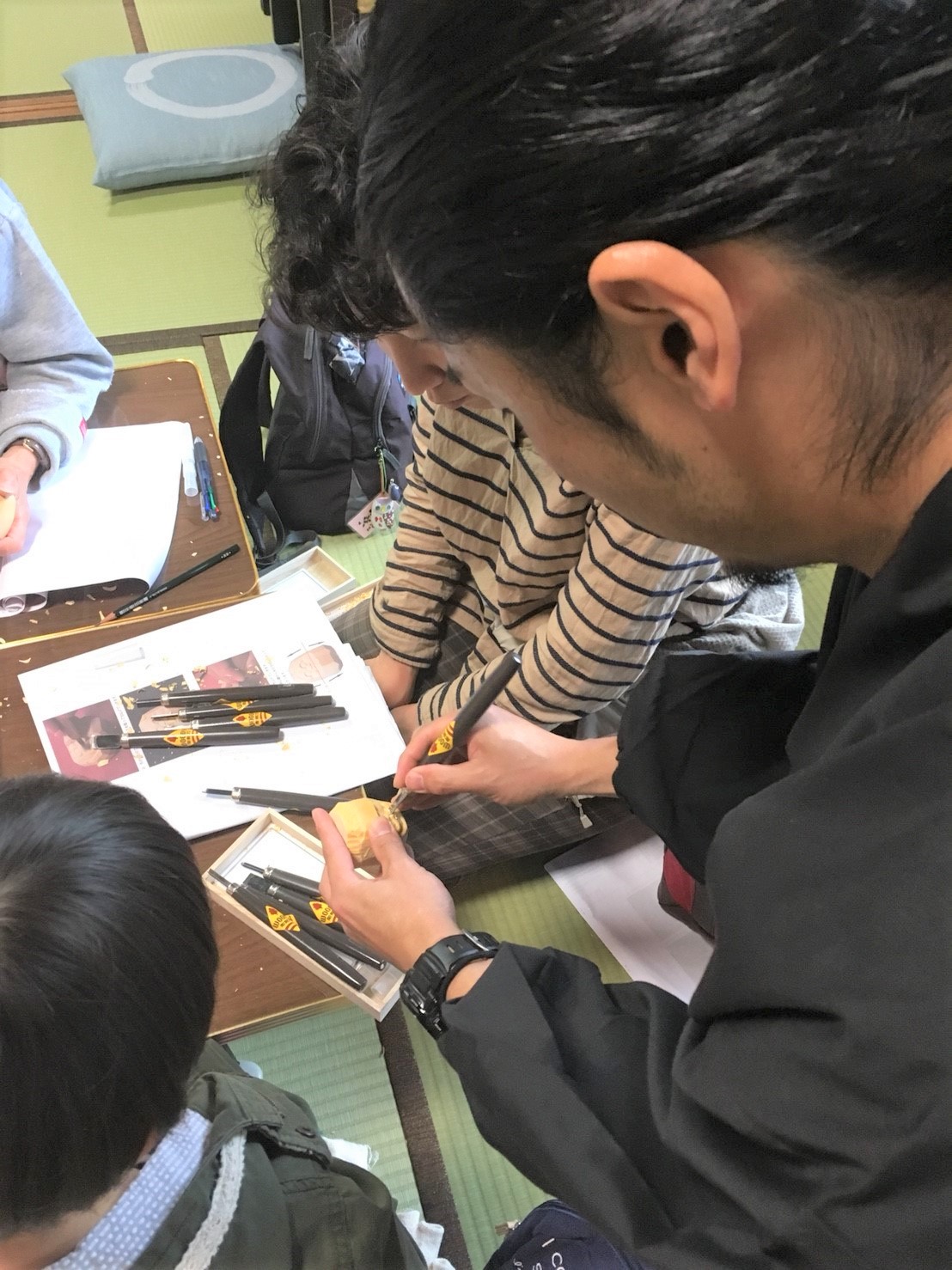

↑アドバイスをされる講師さん

最後に完成したみんなの『だるまさま』に魂入れとご加護を賜えるようにと、祈祷法要を住職がお勤めさせていただきました。

↑祈祷法要の様子

最後に制作した『だるまさま』を前にして、参加者皆さんで記念写真を撮影。

皆さん、仏師さんに習いながらの仏像彫刻という稀有な機会に触れて、とても楽しまれて、また仏さまを作るということの大変さや尊さも実感していただいたようです。

一夜明けた今朝、ご参加された方がお参りになり、「昨日は久しぶりにみんなと大笑いできて楽しかった」と嬉しい感想を頂戴いたしました。

こういった講座を開くのは初めてのことで、不安な面もありましたが、本当に開催して良かったと思いました。

ちなみに・・・

↓これが住職と妻が3時間掛けて彫った『だるまさま』です。

不器用なりに頑張ったので、満足はしているのですが・・・

↓こちらが講師さんが見本にご用意してくださった『だるまさま』

やはり職人さんはすごいです!

ちなみに、この作品だけに限らず、仏師さんは仏さまを作るときはノミや彫刻刀を使い、ヤスリやサンドペーパーなどは一切使用されないそうです。

しかも、この制作時間がなんと40分!

気が遠くなるような修行の時間と真摯なお気持ちがあってこそ、こういった作品ができるんだと思います。

優しいお人柄と卓越された技術で楽しい時間を作っていただきました。

また機会があれば、ぜひ当寺で講座をお願いできれば思っています。

最後になりますが、この『だるまさま』が実在のお坊さまをモデルにされているというのをご存知でしょうか?

インドでお生まれになり、『禅』の形と思想を完成され、それを中国に伝えられた『菩提達磨大和尚(ぼだいだるまだいおしょう)』さま、または『達磨大師(だるまだいし)』さまというお坊さまが坐禅をされているお姿を模したものが、現代でも一般的な『だるま』像です。

↑直指院でお祀りしている達磨さまの御尊像

曹洞宗のお寺では必ずお祀りされており、『禅』の世界においては、とても重要なお坊さまとされています。

達磨大師のお言葉で以下のことが伝えられています。

教外別伝(きょうげべつでん)・不立文字(ふりゅうもんじ)

「お釈迦さまの教えは、文字を用いて言葉を尽くしても語り書き尽くせるものではなく、だからこそ、それだけ深い教えであることを忘れずに尽くす行動や姿・心こそが教えを伝えるための重要なものなのです。」

直指人心(じきしにんしん)・見性成仏(けんしょうじょうぶつ)

「まっすぐにあなたの心を指し示してごらんなさい。そこに仏さまがいらっしゃることを忘れてはなりませんよ。」

という意味だと師匠から教わりました。

このお言葉の中に、当寺の名前でもある『直指』という文字がございます。

当寺の名前にまで現れている『達磨さま』が繋いでくださったご縁を本当にありがたく感じております。